6-8 運輸與交通

「路是人走出來的」,這句話在泰雅族傳統社會裡是真實的。他們沒有築路的習慣,所有的道路都順著自然的地勢沿著山坡發展的。為了便於行走,砍去雜草,挖幾個腳凹應該是有的,如果把這些動作也視為修路,修路的定義就未免太廣了。遇有小的山谷阻止了行人,他們也會利用樹幹架在山谷的兩岸,臨斷崖的一邊有扶手以策安全。這種橋當然很窄,有一根樹幹的,也有數根拼合起來的。這種道路真可說是羊腸小徑了。

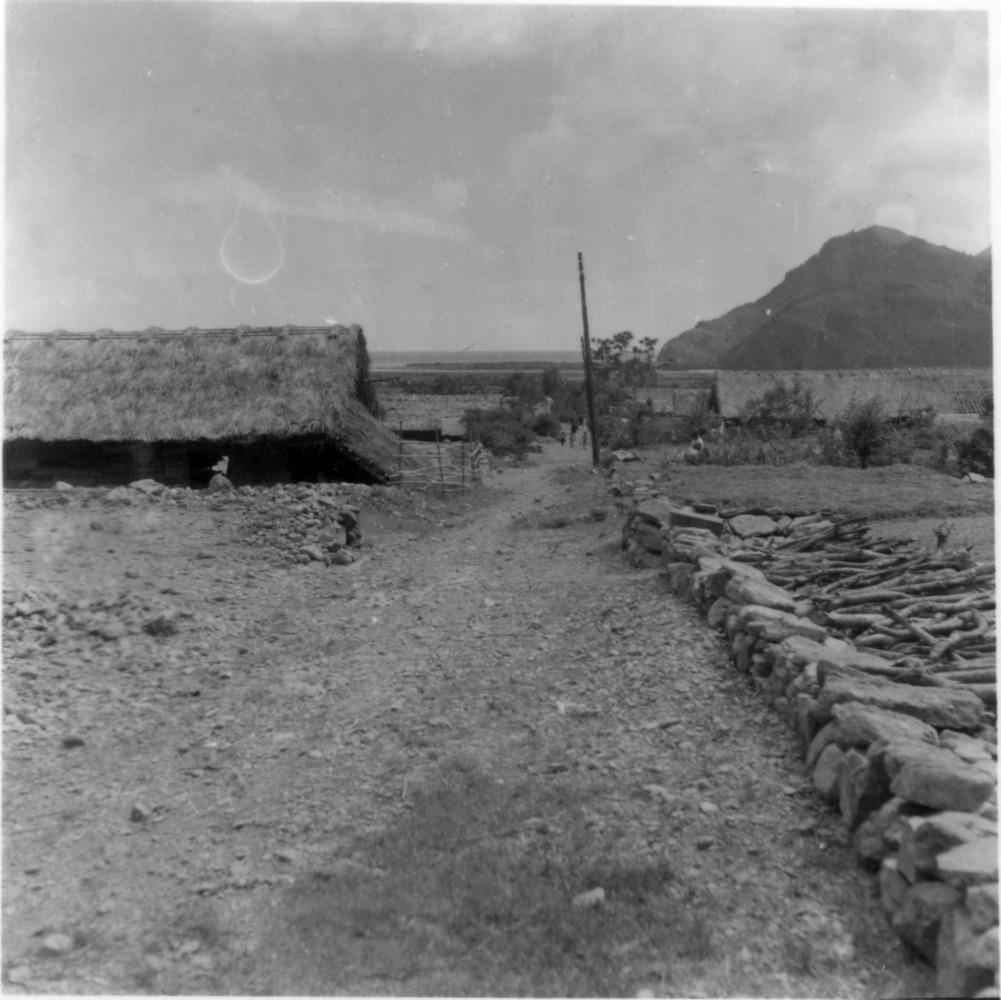

日治時期,日人對他們的生活改善了很多,修路的觀念也是在這時強制輸入的。在日本警察的督促下道路拓寬了,修平了。目前金洋村的道路平均寬度在一公尺左右;遷移至平地的各村更不用說,通往村外的主要道路,可以行駛汽車。

金洋村的現址附近,在三十多年前有好幾個部落分佈在那裡,就是所謂的南澳群十三社。在那個時候,除了各部落間的道路外,對外的交通有下列幾條路線:

(一)從xaga-paris(現屬金岳村)順著山勢向北走,需涉水一次,到現在的寒溪村這條路是最早對外通路,在日治時期以前,他們就利用這條路與平埔族成漢人貿易,番割、通事之類的漢人也利用這條路到社裡來。

(二)從金洋順著山腰向西北方向走,經獨立山到太平山而後土場羅東。這條路,在太平山林場未設前,只是通往四季(溪頭群)的小道,林場設立後,有了現代的交通工具,縮短了他們與羅東的距離。

獨立山是太平山林場的一個小工作站,茂興線的木材與獨立山線的木材都集中在這裡,然後再送到太平山。因此,這裡住了很多的伐木工、護路工、與造林工,遂成了一個不太小的聚落。這裡有合作社,出賣日常必需品,主要的對象是林場人員,但住在金洋的泰雅族人向他們購買日用品時,也不會受到拒絕。因此,獨立山遂成了金洋村民的購物站,或者到羅東必經之路。

從金洋村到獨立山,如果早起的話,早晨出發,辦完事後,仍可於當天趕回金洋。就是因為近的緣故,沒有太多物品需購置的話,他們在獨立山購物也就滿足了。

從獨立山到太平山有輕便鐵道可通行小型柴油車,太平山到土場中間有索道,也有輕便鐵路。土場到羅東則有火車。因為交通便利的緣故,這條路是主要的路線。官方文書多經此路傳遞。

(三)南澳到金洋:從南澳沿蘇花公路南下,經南澳溪南支出谷口處,折向東,沿該河而上,經仲岳、梅壇、流興,而金洋。這是一條日治時代官方修築的道路,長四十八公里,寬一公尺。修路時曾以當地的泰雅族的勞力為主。日人修築這條人行道的目的,在改善山區的交通,以增強其統治力量。就政治區域而論,日治時代和現在是相同的,金洋等山區部落受南澳管轄,當時這條路是相當重要的,是官道。近年來,武塔、金岳等已遷到平地,金洋有太平山道路可通,加之年久失修,已失去當年的重要性,最近僅有武塔、南澳、碧候、金岳諸村民到金洋去時偶行此路(參閱本書上冊南澳群分佈圖)。

(四)澳花到金洋:這條道路是沿和平溪谷而上的,很少經人工修理,是一條天然的道路。僅有澳花村民到金洋去時加以利用。