7-5 經濟生活的變遷

(三)採集的變遷

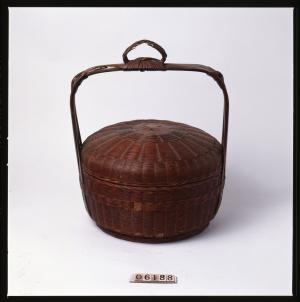

採集的變遷情形較小,我們認為主要變遷在於利益的取得,前期與後期在採集的工作者、技術、工具上皆無多大不同。所不同的就是後期不純粹為自用,而是為了出賣而採集。前期中,南澳人採集品出賣的不多,只有木耳,金線蓮等等。在後期中,採集除自用外,尚有許多大量採集出賣,除上所列兩種外尚有籐子、竹子、薪柴、河蟹等等,籐子竹子賣給臺北和羅東的商人,薪柴賣給附近的平地人,河蟹則賣給蘇花公路上的遊客。

部落觀點:籐條漂白的原因

「籐製品大量外銷時期,族人採籐完會以帆布蓋住用硫磺悶燒,燒完籐會比較白、顏色較均衡,類似漂白功能。平常籐編不需這道手續,是為了販賣給批發商。硫磺取得方式是與外界購買。」

2024.11.04 訪問趙翊剴籐編工藝師於陳双成耆老家。

部落觀點:漂白籐的方式

「以硫磺漂白籐,只要燒一晚便完成了,用意是為了賣相佳、降低蟲蛀問題。」

2024.11.04訪問陳双成籐編工藝師於自宅。

另有一種採集品——蝸牛,是前期所沒有的,他們採來作為肉食或飼豬,這是一種新興的採集品,而且採集很盛。而前期中若干種採集品,如今因為地理環境的關係已採不到,如生長在高山上的菌類,也有因為不需要而不採者。

(四)飼養的變遷

飼養的變遷,主要在飼養種類的增加;前期南澳人主要的飼養只有狗、豬和雞三種,後期除以上三種之外,又增加了牛、羊、貓、鴨以及蠶等。

在飼養的目的上,前期多為食用,後期所飼養的豬、羊、雞,亦有自己食用,但主要是賣給平地商人換取金錢。而新興的牛之飼養,並非為肉食,而利用其勞力為人做工耕地或拉車,同時南澳人最古的飼養物——狗,已漸漸失去牠的地位,因為人們已少打獵,因此獵狗已成為看家的狗,而且在數量上少得多了,同時前期禁食狗肉,今則有殺狗食肉的現象。

(五)捕魚的變遷

前期捕魚限於山溪捕魚,後期捕魚向海上發展,夜釣海魚。因此前後期捕魚相當很大的異別,但捕魚始終不是南澳人主要生產手段,在前期遊樂性與食魚肉並重,後期偏重在尋鮮味。兹將其間變遷略述於下:

(1) 漁獲的不同

山溪捕得的魚是淡水魚,而且不大;海邊釣來的魚都很大,而且海魚比淡水魚肥美少魚刺,為南澳人所歡迎。

(2) 漁具的不同

前期所用的魚具多係自製,如魚籠、手網、釣杆等等;後期所用的魚具自平地購入,如釣竿、釣鉤、釣索、水鏡、魚釵、魚槍、電魚器等。

(2) 漁具的不同

前期所用的魚具多係自製,如魚籠、手網、釣杆等等;後期所用的魚具自平地購入,如釣竿、釣鉤、釣索、水鏡、魚釵、魚槍、電魚器等。

(3) 捕魚方法的變遷

前期南澳人所有的捕魚方法只有河邊釣魚、河中打魚、毒魚;後期因禁止用魚籐來毒魚,因此傳入了堵水作堰、魚筌、杓水、射魚、釵魚等方法,到光復後遂有海岸釣魚和河裡電魚。

(4) 捕魚人員的變遷

前期釣魚只限男性,在團體或全部落參加的毒魚是不分男女老少參加的;後期的團體捕魚因化勞力大,所以多為男子參加,而並不是全部落的男子,只是一二十個年青人。至目前全部落性的捕魚活動已不見於南澳。有興趣於捕魚的人,背電魚器到河邊去電魚或晚上到海岸去釣海魚,但從事捕魚的多為男子。

(六)綜述生產方法的變遷

以上我們分別敘述了南澳各種生產方法的變遷,南澳的文化在前期變化甚微,到後期,我們知道其變化非常遽急,各種生產受了嚴重的影響。在前期,狩獵是男子的專業,而女子的事業是農業;但到了後期,男子被迫放棄狩獵,與女子共同從事農業,然而目前有男子專事農業而女子在家的,也有男女共同從事農業,亦有女子專事農業等三種現象同存。