6-7 工藝

(七)編籃製品:

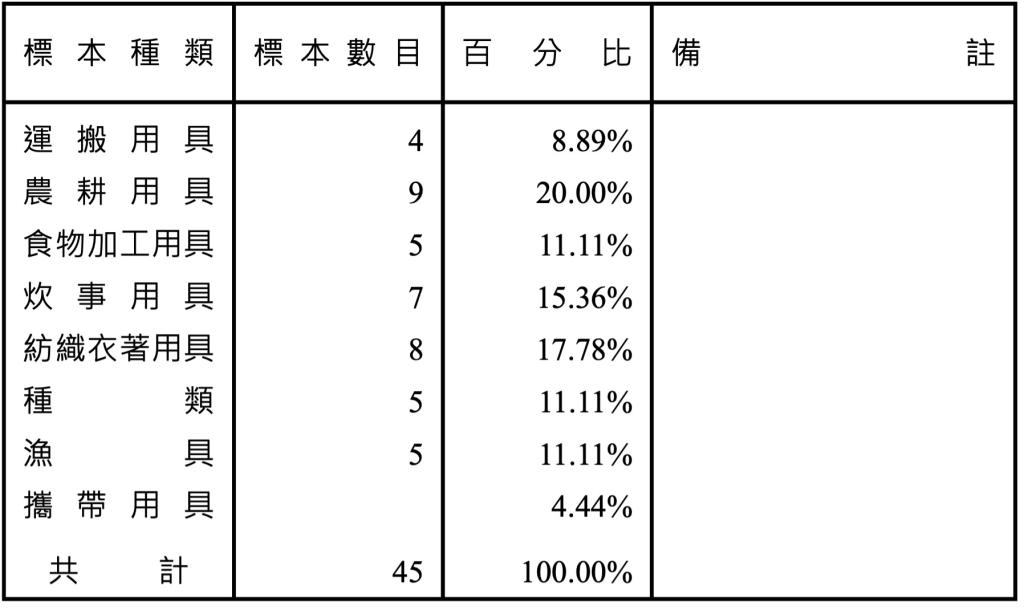

本文所採用的標本以編籃為最多,佔全數的54.88%,共有四十五件,再依功能分,又可分為如下述的各種:

部落觀點:女用背籃的族語名稱

女性用背籃,金岳、碧候、武塔都稱kesi。南澳、金洋、澳花則是稱kiri。

2024.11.04 趙翊剴籐編工藝師訪談,於陳双成耆老家。

部落觀點:編籃的部位名稱

「籃子的開口是嘴巴(uwa),底部是屁股 (b’yux) ,把手則稱為腳(kakay)。」

2023.01.12-13 卓順來籐編工藝師至中研院民族所博物館文物調閱。

2024.11.05 卓順來籐編工藝師受訪於自宅。

現在按照上表所列的順序敘述於下:

1. 運般用具:

南澳編輯註:運搬錯字修正

標題「運般」應為「運搬」。

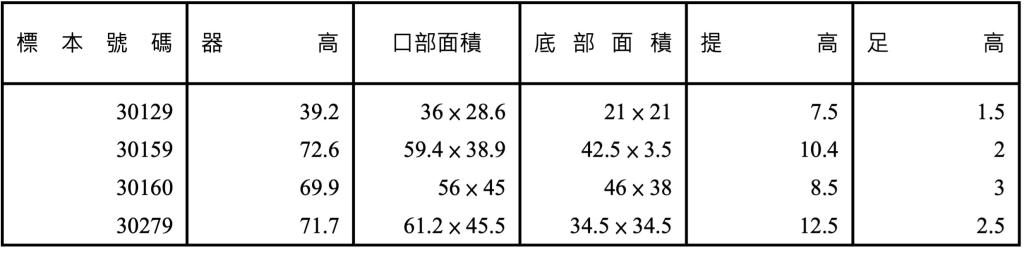

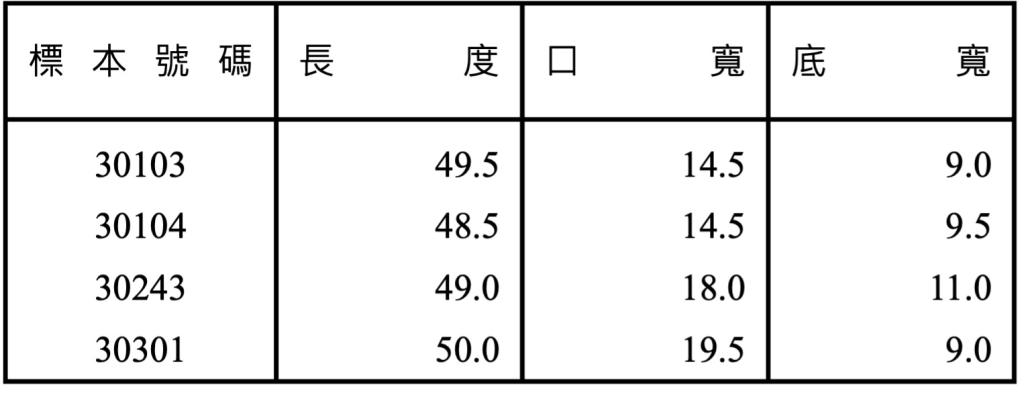

屬於編籃類的運搬用具只有一種,即背籃kali。是一種底小口大呈長方形的柱狀體,底的下面有足,是支柱向底外延長的部份,口的長邊有提,提呈ㄇ形,向下延伸即為編籃的支柱。由於背籃的底部面積較大,且為籐皮編成,為了增加底部的荷物能力,特在底部的外面附加有支持物,這種附件則以籐條做成,形狀有弓形的,有十字形的,有桃形的,也有兩條平行的附條等。靠近背部一面,有一塊薄的長方形木板由底部起至全器的四分之一處止,是隔離背與背籃內的物品用的,負背籃用的背帶繫在靠近背部一面的兩支柱附近。提與器身的距離較遠,為了使提更堅固起見,常由器身引籐索一道或兩道連繫於提與器身間。背籃的編法完全相同;以透空方格編法起底,器身則為透空六角編法,最後則以夾條二式相交法修緣。背籃為女人運搬時所用的工具,由運搬人的體力及年齡的關係,或運搬物質的性質不同,背籃的大小也就隨著不同了。本所共收藏了四隻負籃,它的測量記錄如下:

部落觀點:竹背簍

「一個竹背簍通常可以放20至30把小米,上層會放平織的麻布蓋住。背簍後面加設木板作為墊背,是為了保護背和腰,不會因為內容物太重而凹陷,女用背簍不會裝設木條。」

2023.01.12-13 陳双成籐編工藝師至中研院民族所博物館文物調閱。

部落觀點:竹背簍上的繩子

「這個竹背簍(典藏編號30279)正常使用下繩子不該綁在籃身,而是綁在把手上,功能是為了固定使上面物品不會掉落。」

2023.01.12-13 卓順來籐編工藝師至中研院民族所博物館文物調閱。

部落觀點:新竹地區的竹背簍

「新竹地區的泰雅族會使用竹材編背簍,會一年以內較年輕的竹材,因為容易彎折,但是用久還是會損害,相比之下籐韌性還是比較好。」

2024.11.04 訪問趙翊剴籐編工藝師於陳双成耆老家。

部落觀點:裝高麗菜的竹背簍

因應高麗菜商業種植,南澳也出現竹編的背簍。籐製背簍特點是耐用,竹製背簍特點是適合負重。

2024.11.05 卓順來籐編工藝師受訪於自宅。

2. 農耕用具:

當然這些工具並不是直接用來從事農業生產的,只是在收穫後用以盛穀粟之類的工具。在這些器物之中大致可分為三類,形狀不同,用途也可能稍異,分述於下:

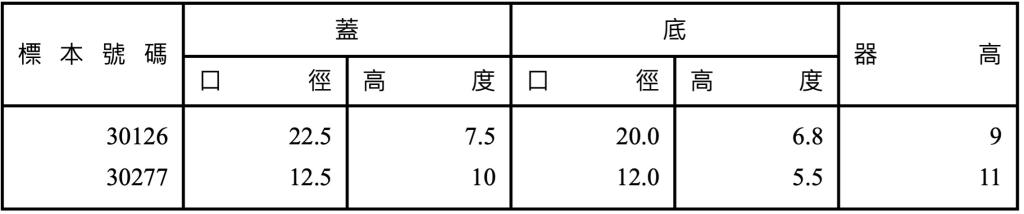

- 糧食盒tomokul :全器分為底與蓋兩部份,兩兩分開各不連繫,形狀似半球體,為一種容器當無問題,除了盛穀物之外,據報導人稱可以盛飯,古時尚可以煮飯。全器以斜紋編法編成,以8字形索狀編邊法修邊。本所共有標本二件,測量數字如下:

部落觀點:糧食盒1

「(典藏編號30126)這是便當盒,可以帶地瓜和其他食物。」

2023.01.12-13 陳双成籐編工藝師至中研院民族所博物館文物調閱。

部落觀點:糧食盒2

「糧食盒可以放煮過的地瓜、芋頭、飯,方便攜帶外出。」

2023.01.12-13 卓順來籐編工藝師至中研院民族所博物館文物調閱。

2024.11.05 卓順來籐編工藝師受訪於自宅。

- 貯穀籃:全器為方柱形,唯底部稍小,底與口部均加邊,且底部所加之邊兼有足的功用。該器以透空方格編法起底,透空六角編法編成器身,以夾條二次相交縫邊法修邊。這類器物本所僅有一隻(30128),高20.6,深20,口部面積22.5×22.5cm2 底21x21cm2.。它的用途筆者頗為懷疑,盛穀的可能性似乎不大。

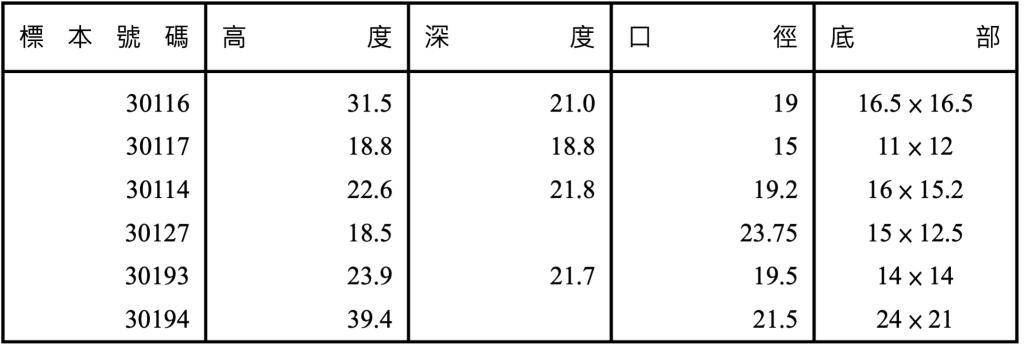

- 貯穀籃:這是另一種的蓋子,與上述的一種在形式上的差異較小,但編法的差異卻非常大。上述的籃為透空的方格編法或六角編法,但現在所敘述的卻完全是斜紋編法,修邊採用附條打結縫綴法,所有的籃均為柱狀體形狀介於方與圓形之間,更有底為方形而口部卻近似圓形的。因為籐編物較軟,有的籃以四根支柱支起,且有延長支柱而成足者,但無支者也有。除了一件(30194)標本為小口且有肩有蓋外,其他所有的標本均為大口且無蓋。本所收藏的這類標本共有六件,測量數字如下:

南澳編輯註:表87

標本30114典藏編號應為30124。

部落觀點:貯穀籃或集線籃

「這件文物(典藏編號30194)可能是專門收集連著紡桿一卷一卷搓好的線團。」

2023.01.12-13 卓順來籐編工藝師至中研院民族所博物館文物調閱。

部落觀點:貯穀籃

「這件文物(典藏編號30194)沒有蓋子,會無法防鼠害,這種樣式現在沒有人會製作。」

2023.01.12-13 陳双成籐編工藝師至中研院民族所博物館文物調閱。

部落觀點:貯穀籃的推測用途

「這件文物(典藏編號30194)外圍把手特別往內編固定,使得把手不會上下移動。該文物以前裝過重的東西,有可能以前存放裝穀類的酒瓶,一瓶瓶放入貯穀籃中。」

2023.01.12-13 卓順來籐編工藝師至中研院民族所博物館文物調閱。

部落觀點:貯穀籃把手的細節

「這件貯穀籃(典藏編號30194)把手較牢固,是因為內側有一條線穿洞固定。一般把手會直接在外部穿洞,因此容易上下移動。

此外,該文物有老鼠咬過的痕跡。」

2023.01.12-13 趙翊剴籐編工藝師至中研院民族所博物館文物調閱。

2024.11.04 訪問趙翊剴籐編工藝師於陳双成耆老家。

3. 食物加工用具:

在這個類別下的用具只有簸箕(luku)和濾酒器(saisi)兩種。簸箕是用竹子的篾編成的,是唯一用竹子為材料編成的器具,它所以採用竹子編成據報導人稱是因為竹子篾硬,便於簸的緣故。形狀圓形,反過來看頗像半球體。有一種舂米時用以加在臼口上以防止穀粒外濺的器具,我懷疑它是用破的簸箕改裝而成的,先將破簸箕去底,然後再縫在一起,即成無底的圓圈形。簸箕本所沒有收藏,但卻有一隻沒有底的舂米用器,高16cm,口徑、長徑6cm,短徑47.5。器身為斜紋編法修邊則以8字形索狀編邊法。濾酒器是以籐的內皮製成,採用內皮編器物的除了濾酒器外,還有背帶,也是一種耐用的材料,和竹篾一樣。濾酒器的形狀頗像一個袋子,底部小而口部大,底部的頂端附有一根籐篾便於懸掛。全器以斜紋編法編成,修邊則用斜紋編法斜出剩蔑倒插法。濾酒器本所共有四隻,測量數字如下:

部落觀點:濾酒器的收納方式

「濾酒器底部完成後剩餘的籐並不剪斷,而是拉出一條線作為懸掛處,使用完可以倒掛瀝乾。此文物(典藏編號30408)沒有使用痕跡,但博物館內收藏的其他濾酒器則有使用過的痕跡。」

2023.01.12-13 卓順來籐編工藝師至中研院民族所博物館文物調閱。

2024.11.05 訪問卓順來籐編工藝師於自宅。

部落觀點:濾酒器的使用方式

「濾酒器很少人會做,功用是將發酵出水的小米經過榨取,剩下的液體便是酒。」

2024.11.04 訪問趙翊剴籐編工藝師於陳双成耆老家。