7-5 經濟生活的變遷

(一)農業變遷

農業變遷在初期只是作物品種的增加,而農業的技術、祭儀與體制並沒有特殊的變化,但到後期則起了很大的變化,本來只是山田耕作,而今則從事水田種植。山田與水田在農業上是有很大的差別;在生產工具上,農業技術上,農作物上,都有很大的異差。現在我們分五項敘述南澳農業變遷的情形。

(1) 主要作物的變遷

前期主要作物多來自花蓮的泰雅人tausa 社,如粟的一種叫ləmiun tausa,而老人對種子的由來之傳說,一致認為由tausa 傳入,其他各地傳入亦不少,如ləmiun gougan(gougan 粟,gougan 即新竹縣信義鄉的泰雅族),kaitun mənivu(kaitun 玉米,mənivu 即溪頭族群),ŋaxe chjuku(ŋaxe 甘藷,chjuku 是太魯閣群的一社),由上數例,我們就可知道前期由于部落間的交易或饋贈,因此充實了南澳人的農作物。但到了後期,由于環境的變遷,主要作物亦隨著變遷了。種植水田的人家以水稻為主要作物;在山田裡,他們以經濟作物花生為主要作物,粟已失去其主要作物的地位。至於甘藷因為不受氣候影響終年可種,是一種最好的間種作物,同時不但可用以飼豬,同時亦可人食,所以仍能保持其原有地位,但並不受人重視,而且甘藷的品種已不是他們前期所種的甘藷。前期每家必種的調味品薑與紡織用的麻,如今少種了,因為鹽是最便宜的調味品,而往昔鹽甚貴故多種薑以代鹽。今因布便宜且美觀,故不自織布,因此也少種麻。而水稻與花生因市場需要,因此目前南澳人全力以付,非常重視。光復前後南澳人曾為蔗農,大量種植甘蔗,以便賣給糖廠。

作物受了外界的影響甚巨,前期種植作物為自給自用,後期作物並非為了自給,而主要作物是為了市場需要,這是南澳人主要作物變遷的原因。

(2) 農業工具的變遷

農業工具在前期亦有改變,但並沒有種類的改變,只是材料的不同;本來是木質或竹製的,改成鐵製的,這當然由于鐵器的傳入或鐵器盛行使用才如此;如小鍬本來用鹿角、竹子、骨頭來做刃部,但盛用鐵器之後即用鐵來代替;摘粟的小刀,本來亦為竹子製成,但後來用鐵製,諸如此類在前期形制上沒有改變,只是材料上由竹木骨角換成鐵而已。

到後期,在他們搬下來前後有鋤頭的輸入,鋤頭代替了木製的掘杖,在開墾時既省力又省時。這新工具的傳入,對山田農業發展具有重大的價值與意義,然而今日一般年齡較大的老人,並不習慣於使用鋤頭來開墾,而用小鍬,由于工作效率差,所以開墾時多由年輕人擔任。雖然山田耕作中增加了鋤頭,但小鍬仍然使用,這由于小鍬輕便同時亦適於坡度大的傾斜地,這個優點是鋤頭所不及。

水田的工具是本來南澳所未曾見過,全套工具是下山後學會使用的,如掌犁掌耙,不但要會使用,而且還要學馭牛術。大部份的南澳人不只是山田耕作者而且也是水田耕作者,所以一家往往具備兩套農業工具,山田的工具簡單,水田的工具多而複雜,但是他們都同時使用。

(3) 農業工作者的變遷

古時南澳人出生後約一星期,孩子的臍帶就脫落,男孩子的臍帶放在打獵時用的籐盒內,女孩子的則放在織機內,一直要腐爛到沒有,不可丢掉。另一儀式是孩子出生後數日由其母抱之到屋外,若是男孩子,則其母抱著他走向狩獵的路上,若是女孩子則抱到上山田的小路上,走到一處叫tegilipa lake(意即使孩子一生好運)的地方,母親就向神祝告:

我現在好好地帶你(孩子)來此,

隨便地帶孩子來此,

請讓你一生好運。

說完之後隨即將松脂插在地上,並不熄滅。從這祭儀上我們可看出南澳人古代對男女的分工的情形:男子的一生事業在狩獵上,所以將臍帶放在狩獵時攜帶的飯盒內,同時到狩獵的路上去祝告祖神。而女人則與織布和經營農業有關。這也就是說,前期南澳泰雅人的心目中,農業的主要工作者是女人,而事實上亦然,至今山田的許多工作仍由女人去作。

然而水田的工作,由於是向漢人學習,漢人多由男人負責工作,因此,南澳的水田工作者,亦以男人為主,而女人只作一些輔助工作。這也就是說:南澳的農業工作者本來以女人為主,目前男女合作,但已有以男人為主的趨勢了。

(4) 農業技術的變遷

我們知道南澳是山田和水田並作的農人,所以在農業技術,亦具有二種種植系統不同的技術,前期的山田燒墾技術如今仍然使用,只是他們又學會了水田耕作的技術,諸如做秧田,耕地(翻土)、平土、碎土、插秧、耘田、施肥、殺蟲、用收割機,和調節水量等水田耕作的現代農業技術。

(5) 農耕儀禮的變遷

在先期的燒田農業中,南澳人以粟作為主,自粟播種開始,就有一連串以粟為中心的農耕儀禮,如粟播種儀、除蟲祭、求雨術、求晴術、求豐祭、收割儀、貯藏儀、豐年祭等等(參照〈儀式行為〉節)。日據初期南澳人曾有農耕祭儀,後為日人所禁,光復之初,南澳人曾恢復舉行過豐年祭,後為政府所禁,目前由于gaga 制度的瓦解,而基督教和天主教又全面性地掌握了南澳人的信仰,因此以上所有的農耕儀禮都不再舉行,取而代之的是耶誕節了。

(二)狩獵的變遷

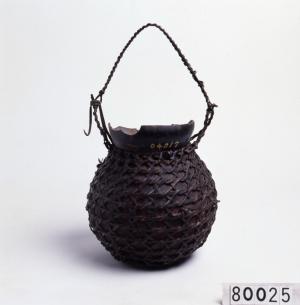

狩獵在前期是非常發達,也是南澳人獲得肉類食物的主要生產方法,這是由于環境形成;他們住在山區,山區為野獸出沒所在,獵獲自然豐富,社會也因而對狩獵特別重視,所以當男孩子出生後他的臍帶放置在狩獵用的籐盒裡,他母親抱他到狩獵的路上去祝福。然而到了後期,尤其是光復後,南澳人對狩獵已不如前期了,現在我們分三方面來敘述南澳人在狩獵方面的變遷情形。

(1) 狩獵工具的變遷

狩獵工具的變遷在前期中最遽急,我們若把前期中分為前一期與前二期,中間以他們與平埔族接觸頻繁為分野,前一期所有的狩獵工具,材料為竹子、木頭、籐子和麻繩;到了前二期時,由于與平埔族間的交易,南澳人用山地特產獸肉、鹿茸、鹿鞭以及藥材與平埔族人交換鐵器與食鹽(見經濟結構節),自此之後,狩獵工具的部份換上了鐵,如竹箭頭接上了鐵箭頭,籐索換上了鐵索,刺槍加上了鐵矛,凡此等等是材料的改變,同時又傳入火槍,火槍的傳入,使他們狩獵更趨發達,而且減少了危險性,由于火槍的價值高昂,並不能家家具備。火槍的使用後,獵獲增多,同時又需要火藥,因此更促進南澳人與平埔族間的交易的增多。這在南澳人的經濟發展史上是一個很大的轉捩點。在日據時代,他們下遷之後,所有的火槍都交給日本人,這也是狩獵衰落的原因之一。如今所有的狩獵工具多半是前二期所留的刺槍,弓箭和套索,後期的只有鐵陷機而已。

(2) 狩獵方式的變遷

在前期南澳人除了作陷阱、陷機、陷索的陷獵外,主要還是上山打獵,而打獵有獵團的組織,當然亦有約六、七伙伴前往山上打獵的。但是目前,南澳固有的社會組織體解,獵團本來是為配合生產或基於自然需求而形成的社會組織,但是目前這種生產已不為南澳人所從事,因此亦就沒有存在的必要。我們在農業中所敘述的共勞團體,因基於生產的需要,雖然成員改變但組織的功能與形式仍然存在。

目前南澳人所流行狩獵方式是佈陷阱、陷機、和陷索的陷獵;上山打獵,團體性的已沒有了,在冬季農忙之後,僅作遊樂性地約數位伙伴到山中行獵。其目的,無非是閒坐在家倒不如上山去尋點野味,若運氣好,遇上了鹿,還可發筆小財。但大多數的南澳人為尋點野味,僅在山田附近的山上架設鐵陷機和套(陷)索而已。

(3) 狩獵祭儀和禁忌的變遷

狩獵是一種具有危險性的生產方法,尤其是野豬獵,常有因不慎而喪生的事件發生,同時在廣大的山區裡,雖野獸很多,但每年出入狩獵,獵獲有減無增,因此狩獵也是一件碰運氣的生產方法,所以南澳人對狩獵有若干祭儀和禁忌,最主要的祭儀是防颱祭,即在收獲後行團體獵之前要獻豬,以求天氣穩定,尤其是怕颱風,所以在臨去打獵之前就有防颱祭,他們用一小塊豬脛上的肉以及米飯酒糟少許,用桑葉包起來,每家做四個小包,在出發前一天,在狩獵必經之路,將兩旁的茅草頭跨路相結,在打結處懸以做好的四個祭品包,同時在兩相結茅草之間綁三根小木頭,從下而上,各相距約十公分,成階梯狀,以便祖神從地上經三根小木頭爬上去吃他們的祭品。南澳人在天黑時去掛祭品,在掛的時候或在路上走著去掛的時候,口裡喊道:

爸爸!媽媽!孩子!

所有的祖靈都來呀!

現在(我)敬獻祭品!

一直喊到綁好之後。這是我們所說的防颱祭,因為8、9月正是颱風季節,所以求天氣的穩定是他們最關切的事,要不然,全gaga 的男子去打獵,在山中遇到了颱風,不但無獵可打,而且是非常危險的事。另外還有求豐祭,也就是農業上所謂的求豐祭,祈求多得獵物,豐年祭中的頭目作豬狀亦有狩獵得豬的巫術意義。

再說禁忌方面,由于狩獵是件危險的事,因此日常生活中有許多禁忌與狩獵相關,若犯了禁忌,則他們以為在打獵途中會受傷,諸如被豬咬傷,砍傷等等,又認為祖靈因此生氣,不給獵獲,以致於打不到獵,這是南澳人以狩獵的不幸後果來維持社會規範的一種不自知的方法。

但是這些儀式與禁忌,到了後期,隨著社會制度的體解與外來宗教的力量已失去效用,在祭儀方面已不復舉行,但禁忌方面,在老一輩的南澳人中,仍然保留著少許,但大部份說來已失去其固有的功能與效用。例如從前禁止女人接觸獵具,否則就有不幸後果,然而在後期中竟有女人參加打獵的事,由此可知其他禁忌的一般了。