6-3 紋身

這裡所說的材料與工具,以直接應用於紋身的為限。在這種限制下,材料僅有黑色的顏料一種;工具則有木棒、刺刷、刮血具三種。詳細的情形分別敘述於下:

(一)紋身的材料:

紋身所用的材料是一種黑色的煙末。現在把它的製法與保存的方法分述於後:

1. 製法:

這是一種特製的煙末,不是每個人都能製造的,而是施術者所特有的技術。製造時,得先選好地點與木材。據報導人稱:製煙時不但不可以在家屋內舉行,甚至也不可以在部落內舉行。這是為了宗教上的某些原因,或者為了保持職業上的秘密,則不是在現在的環境下所能解釋的,或許兩者都有。由於製造時需要的時間較久,為了防風、防雨的需要,多在山岩的下面。從金洋到kəvəvu 的路上有一個很大的山岩,裡面的空間很大,可容納十人左右,行路的人常在這裡休息。據報導人稱:這是一個最理想的地方。木材也有一定的,除了松木hayuŋ 外,沒有可以代替的木材。

再一步就是搭灶的工作,用三塊石頭支一隻鍋,鍋口朝下,鍋底朝天。把木材劈成易燃的小片,點燃後就有煙冒出,而附在鍋內。等到相當的時間,就可以把鍋拿起,把煙末掃下。

製造的時間問題也是需要討論的。在調查的時候筆者沒有得到正確的答覆,是白天或者是晚上,現在還無法弄清楚。依照前面的敘述而論,應該是晚上;白天來往的行人很多,可能有許多不方便,而且職業上的秘密也就無法保持了。或許,在最初的時候是在夜間製造的,等到社會漸漸地向前推進,人類的生活經驗較豐富後,生活中的神秘成份也就漸漸地跟著減少,過了相當的時間後,人們認為在白天製造會有更多的方便,於是乎,也就無所顧忌了。

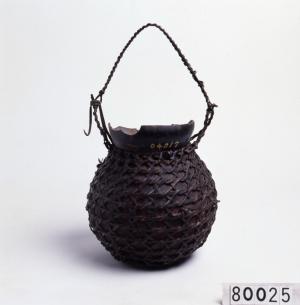

2. 收藏:

把掃下的煙末收藏在小型的葫蘆內,以蓋蓋好。施術時携帶方便,平時掛在家屋內也好收藏。

(二)紋身的工具:

有關材料的事項已如上述,現在來討論有關紋身的工具:

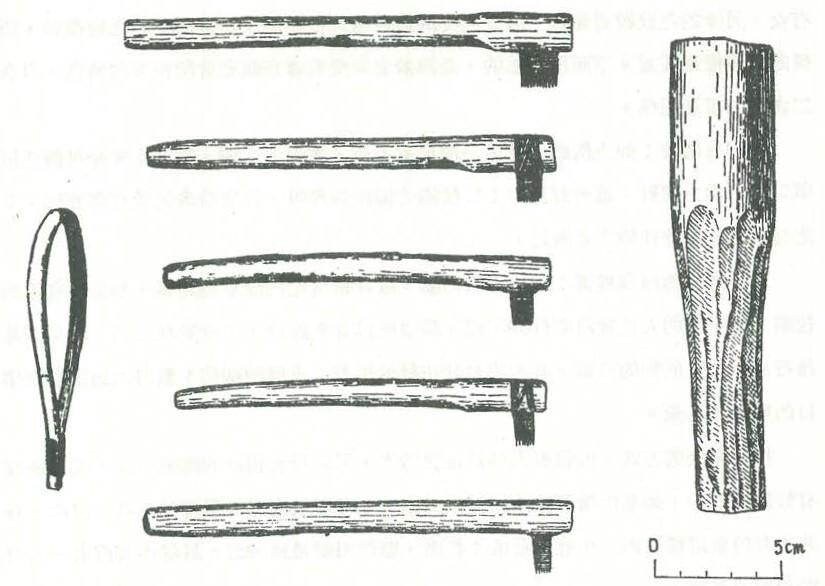

1. 刺刷atuk:

也有人稱為刺黥針的陳麒,國分直一,1949。,因形狀像牙刷,故筆者以刷名之。刷的柄是以較輕的桐木做成,長短不一,呈棒狀。刺針共有八枚,由頭至尾呈一字排列。有人說刷分兩種:刺額部的較小,共有針六枚;刺頰部的較大,共有針十枚同前註,至於針的排列法則沒提及。筆者在金洋調查時所得的資料與上述者不同,或許是因地而異;再不然,就是教導人記憶錯了。針是釘在木棒上的,為了固定起見,再用膠狀體物質將針黏住。針是銅製的,但也有人採用縫衣的鋼針,在沒有金屬器以前,用什麼做針,則不得而知何廷瑞先生認為在沒有金屬器以前,以竹針或植物的刺代之。。

2. 打棒viheʔ:

也是用一種質輕的木材做成的,一端削的較細便於把握,另一端較粗用於拍打。據報導人云:棒的直徑最大的3cm,棒長約9cm。

3. 刮血具kuajuk:

這是用藤條做成的,形狀像一隻桃子。將一根藤條的兩端用繩子或細藤紮起,纏藤的地方用以把握,弓形部分用以刮血。

以上所敘述的三種工具,筆者在該村調查時已經找不到,僅憑報導人的口述而記錄下來的。