6-3 紋身

3. 紋身的次數:

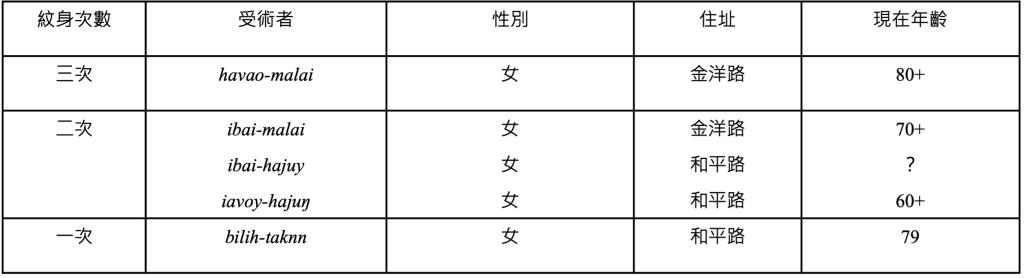

前文已經說過,花紋愈黑愈清楚是最理想的類型。要想達到這個目的,唯一的辦法是多行幾次紋身,但紋身是一件既受痛苦又費財物的事。有些人沒有足夠的財物以供消耗;有些人沒有足夠的勇氣忍受痛苦;更有人兩者都告缺乏;有足夠的財物與勇氣的人實佔少數。在理想與現實的對比下,往往是理想向現實低頭的,南澳群泰雅族人在紋身的表現上就是一個很好的例子。據筆者調查的結果,以紋兩次的佔數較多,三次者很少,三次以上者尚未發現,一次的也很少。下表是筆者在金洋村調查出來的。

4. 對不能完成紋身手續者的處理:

紋身,對受術者而言是一種受苦的工作。有的人不能忍受這種痛苦,會中途而廢,不再紋身。這是一種非常不尋常的事,如果發生,受術者除了賠償一隻豬外,並且被移至田中小屋tata。等到傷口好後,才可以回到部落。這種婦女,人們稱為buntao han matas,通常很少人願意娶她為妻的。

至於賠償和遷移的舉動,是僅為懲罰受術者的忍耐性不夠、或者另有其他的宗教性、社會性的意義在內,則不是筆者在目前的環境下所能解決的。

男性的花紋較為簡單,所受的痛苦較少,因此很少有不能完成紋身手續的。若有,照樣罰豬一隻。

5. 傷口的療養:

一次紋身,一個工作日即可完成,但傷口的療養卻需要很久的時日。在通常的情形下需要一個月。在這一個月內,什麼事情都不能做。最初的幾天得躺在床ba 上,把頭放進kili(竹簍)內,在kili上並蓋一麻布,這是為了防止蒼蠅干擾的緣故。負責照料養傷的,是母親份內的工作。在養傷期間,飲食需要特別注意,尤其是最初的幾天,不宜進難消化的食物,以ŋahei malav(白色的甘薯)及小米煮成的粥為主要食物。等到面部完全消腫,傷疤脫落始能恢復正常生活。在恢復正常生活之前是否需要經過宗教儀式,筆者沒有調查出來。

(三)受術者與施術者的相互關係:

施術者是一種技術人材,應社會的需要而產生的;受術者是一般的社會成員,受社會風氣的影響而造成的。雖然每個部落都有幾個施術者,但她們與受術者並沒有絕對的關係存在。她們每個人都沒有自己固定的施術範圍,為了想得些財物,往往在各部落間東奔西走的招攬生意,可見她們的身份是超部落的。在招攬生意時,她們也只以自己的技術來爭取受術者的信任;而不以其他的社會關係來拉攏受術者。他們認為紋身是件大事,技術的好壞對受術者的影響很大,是不能馬虎從事的。施術者也有待在家裡,而不出外招攬生意的情形。這種情形大半由於自己的技術較好,遠近慕名登門求紋身的人很多,不需要自己再出去招攬而造成的。

前文已述,施術者是應社會的需要而產生的專門技術人材。她與受術者不是傭工與僱主的關係。施術時可以按照她自己的意志去做,不需要聽命於受術者或受術者的家族。相反的,當操作時,施術者的意見是常被尊重的。

就理想論,女性需要紋身數次。事實上,大多數的女性的紋身次數也在二次或二次以上。紋身時,需要很多的報酬,必須忍受痛苦,在經濟與身體的要求下,二次紋身的間隔常是一段較長的時間。這種間隔通常是一年,如果經濟能力不許可,延長一年也不要緊。在這種間隔裡,社會上常會發生料想不到的人事變遷;因此,在第二次紋身時,可以不必找第一次紋身時的施術者。他們認為接受不同施術者的紋身,對受術者而言,沒有任何的特別的損害。