7-1 種植

一、引言

我們所謂的山田農業亦即燒田農業,或稱刀耕火種的農業。目前,英文中流行用swidden farming或swidden agriculture代替過去文獻上所謂slash-and-burn agriculture, primitive horticulture, field-forest rotation……等冗長的名詞#。

培爾社(K. J. Pelzer)曾舉出山田農業的特徵如下:「田地的輪作比作物的輪作為甚,用火燒墾,不使用獸力和肥料,只靠人工,利用掘杖,……土地短期的使用而長期的休閒#。」臺灣的山田農業在過去都具備這種特徵,所以,臺灣土著的山田農業可說是典型的燒田農業。燒田農業是原始農耕法,現今在美洲、亞洲和非洲的許多山居民族仍以燒墾方式來從事山田農業。

臺灣山地,其面積為1,633,930甲,占全臺灣總面積3,703,983甲之44.1%。在這幾乎佔全臺灣面積一半的山區裡,有土著民族在此從事山田農業,臺灣土著以粟作為主,各族皆視粟為神聖穀物,所有農耕祭儀多與粟作相關,這種現象,為東南亞其他地區所少見。換言之,在整個東南亞農業文化中,臺灣的粟作系統為特具的文化特質。

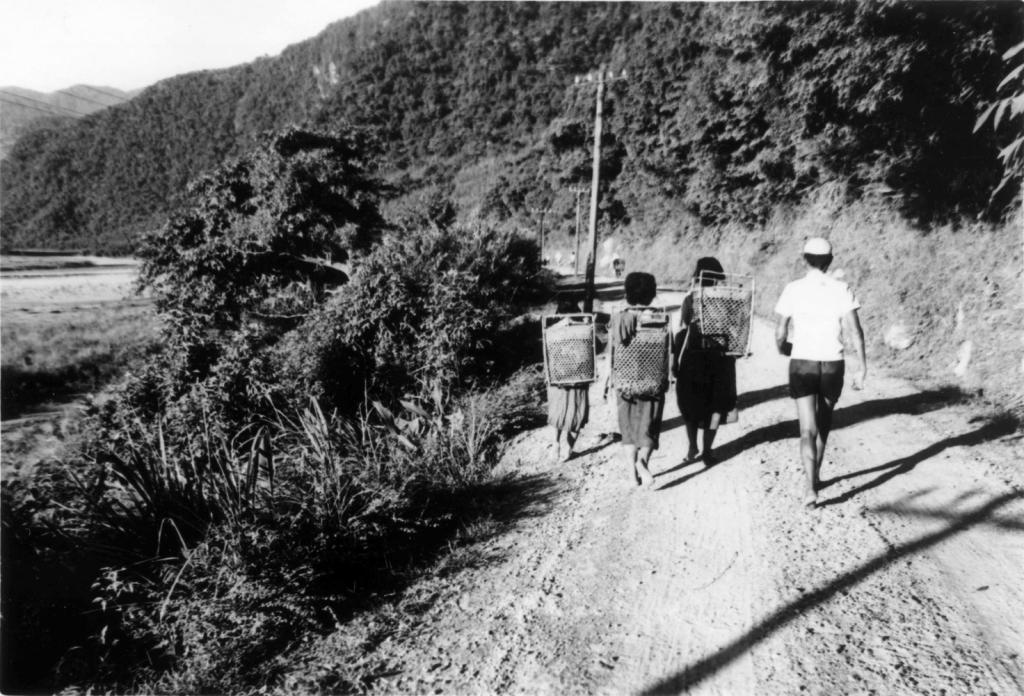

南澳的山田農業,始終維持燒墾的方法(slash and burn method),今昔所異者主為作物種類之差別,往昔農業生產基本意義為生產主食穀物(staple crops),供自己日常生活所需,其他作物只是附帶栽培,但現居地的南澳人由于市場需要,因此大量種植經濟作物(economic crops)。

在南澳的山田農業內,我們分燒墾、種植、保護、收穫和間作、輪栽與休耕五項來敘述其農業活動及其意義。

二、燒墾

燒墾是南澳山田農業第一個步驟,在這個步驟裡,我們以其程序;從擇地、砍伐、焚燒,建田舍到開墾分五個階段來敘述:

(一)擇地

擇地是山田墾種第一步工作,首先我們說明南澳人擇地的原因:

- 山田不足:由于分家或結婚而成立新的家庭,往往感到耕地不足,或由于天災原有土地流失(包括水沖和山崩)。

- 地力已盡:雖有數塊耕地,但由于不知施肥,經數年種植之後,地力已盡,作物不得豐收,因此要擇新地以求作物豐收。

- 求富觀念:一家貧富的標準,往往可以其耕地多少來決定,開墾的墾地越多則可能越富裕。土地多,常可轉賣給別人,轉賣時,雙方先就土地面積、土質和位置來商討價錢,多用豬、布、雞或珠衣來交換。古時他們稱富人為təmujɔ,凡是有珠衣和多豬的人家才有資格稱təmujɔ。

- 道德觀念:由于以上三種情形,尤其是土地不足和地力已盡,使得南澳人每家每年至少要選一塊地來開墾;不管它是休閑地ləomi 或是新開地ləlaxe。久之,成為習慣,若是幾年不開墾地。雖然你有許多耕地,但仍會被認為是懶惰,一個懶惰的人,他將失去其部落會議的發言權。由于上述諸原因,使得在南澳社會裡,有一種習向,即認為每年擇地而耕是一種美德。因此南澳有工作能力而對擇地有經驗的男子,便在農閒其間,約陽曆七月粟收割後,一直到次年一月粟種前,他們以三兩天的時間去尋找耕地。

南澳人擇地受三個基本因素的限制,即自然因素,人的因素和超自然的因素:

(1) 自然的因素:

a. 陽光和風向:

擇地以整日晒到太陽地方為最佳,能晒到半天的為其次,若晒不到陽光的地方則不取。他們觀察到陽光充足的地方,作物收成好,不足地方收成差。同時陽光充足與否,與砍伐後的樹枝雜草晒乾的速度也有關係,間接地影響到焚燒的成敗。風向也是一個很重要的條件,風向的正確與否也是決定焚燒能否完滿的重要因素。所以在陰背的谷底,風力所不及的地方,雖其他條件適合,他們亦不選其為墾地。

b. 土壤:

南澳人分別土質大致根據六個標準;土壤厚薄、土色、一般土質、沙石成份、硬度和濕度。土質肥厚之地為最好的墾地,稱為gakau,土質瘠薄之地稱ləomi。多石塊的地不易生長穀物,稱tumox,沙地適於種甘藷,稱nagə,沙石地稱gono。容易被水沖去之地為河谷口,最不適於開墾。

c. 地形:

南澳人開墾地所注意的地形因素是坡度和高度;墾地坡度的問題是山田燒墾農業和水田農業重要的差異點之一。水田農作是以平坦地為合宜,山田燒墾地則以斜坡地為佳,雖然太陡的地方不甚適宜,平地雖也合用,但較不願擇。因為砍伐樹木以斜坡地最適於砍伐的姿勢,而且斜坡度可以使燃燒樹葉時易於著燃#以及傾斜地比較平坦地容易開墾,開墾者可以站著從事各種作業。南澳人這常選擇30°~45°之地為山田,太陡及太平都不好。

原居地的高度約在一千公尺左右,其附近冬季積雪,所以他們選擇墾地都在較低的山坡,避免高於部落所在的山峰上。但喜歡選擇南北走向的坡地或小丘的頂上,由于能滿足陽光充足的要求。但現居地附近山田都在海拔500m以下,而他們亦不喜歡選較高的山坡或山頂,因為他們現居平地,到較高的山田要走較遠的山路。

d. 植物:

南澳人對開墾地的植物生態有很豐富之智識,惜我們尚未把他們所知道的植物分類和辨認。在此僅能作一概述。

他們一般認為未經開墾的地方,長滿了不太大的樹木(灌木)和雜草者為最佳,樹木如太高大則不易於砍伐。只有野草而沒有樹木(通常為再墾地)的地方也不是最佳的墾地,但卻易於開墾。