7-1 種植

五、收穫

收穫與種植是農業上兩個最重要的階段,收穫常比種植來得忙些,種時天涼,但收時正值盛夏,因天熱,而工作率降低,又由于白天較長,因此工作的時間延長,雖然或許種,收的工作量相等,但在收穫時所消耗的體力比種時要大得多。在本節內我們敘述南澳人各種作物的收穫法與貯藏。

(一)各種作物的收穫法

南澳人作物豐富,各種作物成熟的時期,不一,所需之部份亦不同,有的需要採作物的果實,但有的卻是它的地下莖或葉子,因此,我們可以將南澳人的收穫法分成四類,即摘穗(果)、採葉、割株和挖根。

1.摘穗(果):當作物成熟時,用手或用刀,取其果穗者屬之。

(1) 小米:小米收穫,先由頭目去收,收時,古用竹刀vuli或手來摘粟穗,有鐵器後,用小刀來摘,摘到一把約百五十穗左右,即用棕葉紮成一把,集數把則拿到平坦處或路邊,堆石上,或搬到田舍旁邊去晒,晒的工作由女人或小孩負責。

(2) 旱稻:昔時旱稻皆用手或刀摘穗,收法與小米相似,男女皆參加。

(3)玉米:月時,玉米成熟,收時用手將玉米株上的包穀摘下來,丟進背後的背筐,多由女人去摘,由于成熟不一,因此屬於間摘。

(4) 豆類作物:豆類很多,有的豆如豇豆,青嫩者可作菜食,因此在未成熟時可間摘。但綠豆,則須待其成熟後始可收摘。

(5)果樹及其他:李子、桔子、桃子等用手摘,香蕉則用鉤刀割摘。

2. 採葉:收穫時只採作物的葉,只有煙草自4月以後,每隔一月即可收穫一次,收時採其葉自下而上,每次採二、三葉。

3. 割株:凡作物成熟時,果穗連幹莖葉一齊割下來的,我們將它歸屬此法。

(1) 旱稻:其中的nəburou, yuŋæ 等自搬來南澳後學漢人平地割稻法,用茅刀割株,水稻亦然。

(2) 茅草:種後三年,用茅刀割株,男女皆可參加。

(3) 麻:由女人收,男人忌收,用刀整株砍下。

(4) 甘蔗:用鉤刀整株砍下

4. 挖根:收穫時用手拔或用鍬鋤等工具來挖作物的根或地下莖。

(1) 甘藷:坡地種植的用手鍬挖出,挖前先拔去其甘藷藤,工作由下而上,只要種後三四個月即可開始收,由于甘藷在副熱帶為多年生長的作物,所以在需要時去挖即可,並沒有限定一個時期整批收穫,我們常可看到南澳婦女們每自畑回家,背了一筐甘藷,此現象一年四季皆可見。

(2) 芋:芋與甘藷相似,多由女人用手鍬挖收。

(3) 薑:11月時,生薑株葉乾時即可收。

(4) 樹薯:2月時收,當其葉乾而根部土裂則可收成,若一年收則薯長約40cm,若二年收則可達1m,愈久愈大而愈好吃,大的樹薯古時用掘杖來挖,今用鋤,小的可用手鍬來挖,挖時先從旁邊挖,然後從中間挖起,如此可避免挖斷。

(5) 花生:當莖硬而葉子由青變黃其上且有紅黑斑點出現時即可收,一般收時,先由男人把花生連根拔起,而女人在後隨將花生摘下,而棄花生株於地,待其乾後燒作草木灰。

(二)貯藏

作物大量的收穫之後需要貯藏,往昔在住屋附近建有穀倉kəxo 為干欄式的建築,在柱頂與倉底相接處有一向下凹的木板,以免老鼠到倉內去。一般倉高約1.5m,種高約1 m,寬約2 m,長約2.5m,用杉木baluŋ 為材用杉木皮gəlin 未蓋頂。在颱風季節來臨時,在倉之周圍,加以草,避免雨水侵入,颱過後,即去其草,以免小孩玩火燒掉。現在南澳已無此種穀倉,多半設在家裡,在地上墊以木板,用竹篦圍成一間,作為倉庫,內置一穀箱,高1~1.5m,長1.5~2m,寬約1 m,用木板作,專藏穀類。另有一種叫vawa bəŋəe,即竹囤,用竹篦編成,貯穀物用。

作物收穫後,有的要晒乾後才能貯藏,有的不用晒乾即可,有的要脫穀後貯藏,有的卻整穗晒乾後才可,今以主要作物之貯藏法略述於下:

- 粟:粟成把地在山田田舍旁或堆石上晒乾後,先暫藏在田舍裡,後搬運回家,藏於穀倉,藏時,穗向下,成錐形,底層成方陣排列,上面一層層地堆上去,不能亂堆,要食用時,從上面一把把拿出來,先在簸箕內用手或腳來脫殼,後用簸箕簸去空穀,再到臼中去搗,後簸去糠即可食用了。

- 旱稻:收穫時,若是用摘穗法的則一把把在烈日下晒三、四天乾後與小米相同被直立的藏進穀倉。若是割株;則當場脫穀。

- 花生:摘下,晒二、三天即乾,裝入麻袋待賣。

- 甘藷:若是收得多,由女子背回家後,置於室內地上,在甘藷上要撒水,不能使乾,若乾則發芽,若是不多則上下的甘藷翻換位置,因此則濕的倒上面,乾的倒下面跟土接觸則變濕,如此放在地上,經常使它保存濕度,以便久存不發芽。

- 煙葉:剝下來後,晒五六天,置入烘籃gəxiaŋ內,掛在火爐上燻烘。

- 其他收穫量少的作物多不貯藏,收穫後不久即消費,諸如桔子,甘蔗以及若干豆類。

六、間作、輪栽與休耕

間作(inter-cropping)輪栽(shifting)與休耕(fallowing),為燒田農最大的特色,三者之間互有關係,所以我們將他們合在一起討論:

(一)間作

亦稱混作或混植阮昌銳,1962, p. 32.,一般作物的間作,多為高莖作物如小米、高梁、玉米等與矮莖作物或覆蓋作物如甘藷、花生等可互相配合,例如:

- 小米種後在它第一次除草時,南澳人順便在粟株間種植甘藷,因此當小米成熟時,甘藷葉子亦在地上蔓延,當小米收穫時,其莖葉拔起作為甘藷的肥料。

- 小米種了之後,亦可在同一塊地上種花生,小米收穫後,花生亦將成熟。

- 甘藷地上種植香蕉,玉米和豆類作物,以及旱稻除草時可種甘藷。

(二)輪栽(shifting)

或稱輪種,與連作不同。指一地上在幾年耕作期內,為保持地力,每年種植不同的主要作物。

南澳人稱輪作為magun muya,作物輪作的情形,實際上因開墾的期間,墾地的土質以及主人全部種植穀物的種類而有很大的差別。但基本原則是剛開墾的山田優先種植主食作物的穀類,其次才輪到塊根作物,和其他副食作物,最後種植果樹或造林或休棄。

在燒墾一節內我們已經知道,南澳人的開墾分二期,第一期自8月開始,開墾到12月或下年1月完成,第二期為1、2月開始開墾,到5、6月完成,由於時間的限制,在第一期完成的墾地,趕上種植粟類或旱稻,第二期的開墾在原居地只能種綠豆,但現在南澳兩期皆可種粟類及旱稻而綠豆則已不種,取而代之的是花生。

在原居地時,自8月開始男人們要上山打獵,準備豐年祭smaato,所以第一期開墾較少,而多屬第二期,5、6月才能把墾地的工作做完,只適種綠豆,在7月間下種,11、12月收成,接著便可種小米,如此繼續種二年小米,然後繼以芋頭或甘藷,最後休作。現在南澳的情形由于gaga 制瓦解,人們多半專事農業,所以分兩期開墾,各種所需作物,或為食用,或為經濟。

我們綜上所述可以歸納南澳人的輪種形式如下:

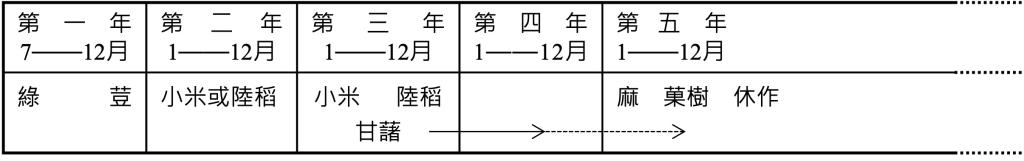

1. 原居地(金洋)形式:

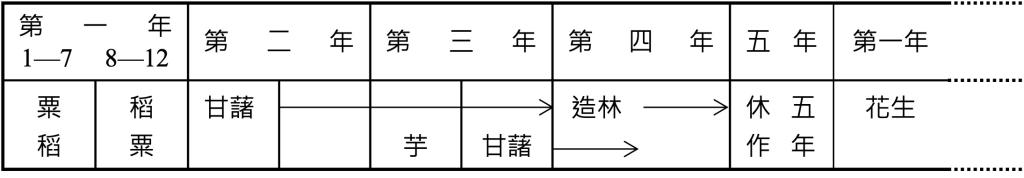

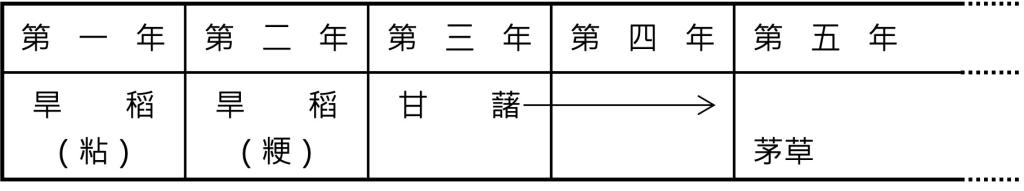

2. 現居地(南澳)形式:

山田墾種的臺灣土著族,多行間(混)作制,很少屬單作型奧田彧等在其《臺灣番人の燒田農業》的耕種式內,所舉的輪作式廿二例中只有三例為單作式,二十九例為混作式。。南澳的山田種作亦然。在主要作物之間種植其他作物,因此當主要作物收成後,間作作物就成了主要作物,也就是說,作物可由間作形式而成為輪作形式,例如上述在小米田中種甘藷,小米收成後,甘藷就成了田中的主要作物,這也就是由小米與甘藷間作成為小米與甘藷輪作了。所以間作和輪作在南澳的山田燒墾上實有不可分之關係。

南澳編輯註:書名修正

內文以及註腳的奥田等的〈臺灣蕃人の燒烟農業〉 文章篇名應為〈臺灣蕃人の焼畑農業〉。